Imi Knoebel – Sandwich with Ladies

Werke aus der Sammlung Kienbaum

Egal, ob Köln, München, Berlin, Düsseldorf oder Stuttgart – betritt man einen dieser Kienbaum Standorte, so wird man direkt am Eingang von einem Werk oder auch einer Serie des Künstlers Imi Knoebel begrüßt. Seine geometrisch abstrakten Arbeiten mit nuancenreicher Farbpallette prägen die Sammlung Kienbaum. Es gibt allerdings Werke, die wir schon lange nicht mehr zeigen konnten oder sogar noch nie gezeigt haben. Diesen ist die Ausstellung Imi Knoebel – Sandwich with Ladies gewidmet.

Imi Knoebel (*1940) gehört zu den zentralen Künstlerpersönlichkeiten des Rheinlands. Er studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Joseph Beuys, ist international erfolgreich und gilt als ein wichtiger deutscher Vertreter der Abstraktion der Nachkriegszeit. Bereits in seinen künstlerischen Anfängen lehnt er das Abbilden durch Kunst ab und entscheidet sich früh für ein geometrisches Formenvokabular. Erst schuf er ganze Rauminstallationen aus eher spröden Hartfaserbildern und -körpern, die sich dann zu farbiger Malerei auf Holz und Aluminium weiterentwickelten.

Imi Knoebel greift immer wieder auf frühere Arbeiten zurück, so dass ganze Werkgruppen bzw. -familien entstehen, in denen ein Thema variiert, ergänzt oder neu interpretiert und auch in verschiedenen Materialen ausgeführt wird u.a. neben Aluminium und Holz auch Kupfer, Folien, Beton und Glas. In unserer Ausstellung finden sich Arbeiten aus verschiedenen Werkphasen. Seine Werke sind immer Bild und Skulptur und lassen sich schlecht nur einer Gattung zuordnen. Charakteristisch sind die wiederkehrenden Gestaltungsprinzipien wie Schichtung, Reihung und Stapelung sowie eine vorwiegend serielle Arbeitsweise. Auffallend ist die zunehmende Verwendung von Farbe, fein abgestimmte Farbkombinationen und Malspuren, die eben die Freude am Malerischen betonen.

Für unseren Ausstellungstitel haben wir uns zwei seiner Werktitel (Ladies und Sandwich) entlehnt und diese kombiniert, denn Imi Knoebel wählt seine Titel mit Bedacht und spielerischer Lust, manche sind sehr humorvoll andere auch rätselhaft und vor allem verhandeln sie auf sprachlichere Ebene Bildhaftes.

Siebeneck – Entdeckung der Farbe

Mitte der 70er Jahre beginnt Imi Knoebel, angeregt und angeleitet durch seinen Künstlerfreund Blinky Palermo, Farbe für seine Arbeiten zu nutzen. Die Grünen Siebenecke, zu den auch unsere Arbeit Ohne Titel, 1975/1987 zählt, gelten als eine der ersten Werkserien, in denen er sich gezielt für die Farbe entscheidet und sich von der strengen Form des Bildgevierts löst.

Bereits für die Werkserie der Siebenecke nutzt er einen Bildkörper aus Holz, der sich durch seine Tiefe von der Wand abhebt und den plastischen Charakter seiner Malerei betont. Diese Gestaltung wählt er auch für viele seine späteren Werkserien z.B. die Kindersterne, die Mennigebilder und die Portraits. Aber auch bei der Arbeit Magellan Ed, 1996/2017 findet sich die Form des Siebenecks wieder, dort allerdings bildet es vielmehr den flächigen Grund, in den verschiedenfarbige Streifen hineinragen und dieses fast wie zu umrahmen scheinen.

Eine besondere Arbeit in der Serie der Portraits ist die Hinterglasmalerei ohne Titel, 1993: Die Farbe ist auf die Rückseite der Glasfläche aufgetragen. Auch wenn die für Knoebel charakteristische Aufteilung in Farbfelder noch angedeutet wird, ist der Farbauftrag hier expressiv: Die Farben haben verschieden Töne, gehen ineinander über, überlagern sich und durch den flüchtigen Farbauftrag bilden sich Leerstellen, die eine weitere Ebene öffnen und die hölzerne Rückseite Teil des Bildes werden lassen. Das Material verleitet Knoebel eindeutig zu einer anderen Herangehensweise als den kontrollierten und strengen Bildaufbau. Auf diese Weise ist das Hinterglasbild wie eine Verbindung früherer Arbeiten mit den späteren stark geometrischen, farbigen Arbeiten.

Express the Dark Side – Schlachtenbild und Folienzeichnung

Das Schlachtenbild, 1990 gehört ebenfalls zu einer Serie, die in einem starken Kontrast zu dem überwiegend aus klaren Formen und frischen Farben bestehenden Werk von Imi Knoebel steht. Er sägt, sticht und kratzt über die schwarz überlackte Oberfläche des Werkes und verletzt dadurch den hölzernen Bildträger. Während viele seiner Arbeiten einem klaren und strengen Aufbau folgen, zeigen die Schlachtenbilder eine starke Expressivität. Fast gewaltvoll scheint er tieferliegende Schichten offenlegen zu wollen.

Er bewegt sich zwischen Konstruktion und Zufall und balanciert zwischen Bild(zer)störung und Bildgewinnung. Denn die Spannung des Bildes entsteht aus der Kombination aggressiver-physischer wie zeichnerische Bewegung, der dunklen, glänzenden Oberfläche, der zurückhaltenden Farbigkeit sowie der strengen, rechteckigen Form. In seiner Erscheinung lehnt sich die Folienzeichnung, 1990 an die der Schlachtenbilder an.

Sie haben eine bräunlich-schwarze Farbigkeit, einen expressiven Farbauftrag und verlassen dennoch nicht das strenge Bildrechteck. Irritierend sind hier jedoch die stark glänzende Oberfläche, so dass der Betrachter und die Umgebung immer Teil des Bildes werden, wie auch die zwei Klebestreifen am oberen Rand, die so aussehen, als hätte man sie bei der Rahmung vergessen. Für den Künstler gehört die Störung durch die Klebestreifen wohl zu den Überlegungen bei dieser Arbeit, denn sie verweisen auf den Arbeitsprozess: Wie beim Hinterglasbild wird die Folie von hinten bemalt, dann auf einen grauen Karton geklebt, an einigen Stellen werden weiße Blätter dazwischengeschoben und wiederum festgeklebt, um den farblichen Kontrast zu erhöhen.

Lean on me – An meiner grünen Seite

Dieses Interesse an der Schichtung, Überlagerung und auch die Konzentration auf die Montage machen die Arbeit An meiner grünen Seite, 2007 aus. Der Arbeit liegt eine detaillierte Installationsbeschreibung bei: Eine rosabemalte Folie wird an der Wand montiert, in dem zwei Klebestreifen als Aufhänger fungieren, sie hängt knapp über einer Aluminiumschiene, auf die eine rot bemalte Aluminiumplatte gestellt wird. Diese lehnt an der Wand, vor der rosa Folie. Es ist eine Konstruktion aus Stehen, Hängen, Lehnen, sowie das Überlagern zweier Farbflächen. Diese Arbeit hat Imi Knoebel ebenfalls in verschiedenen Farbkombinationen ausgeführt. Der Titel greift eine alte Redenswendung auf, in der einer Farbe eine metaphorische Bedeutung zukommt und das Verhältnis von zwei Personen beschreibt.

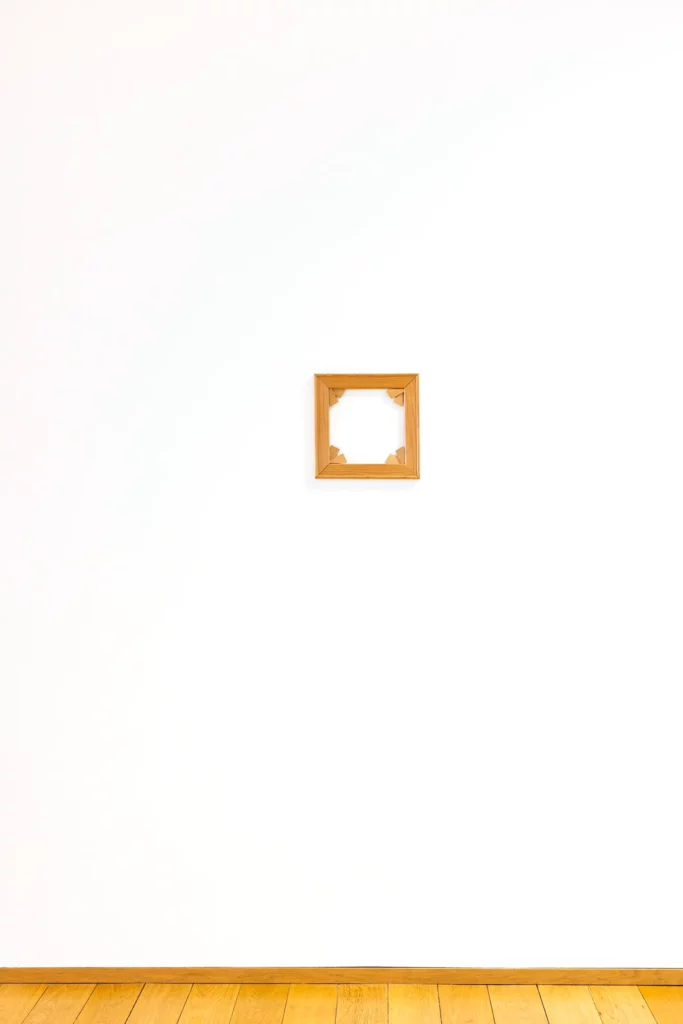

Ein Keilrahmen und 1000 Hasen

Die zwei kleineren Arbeiten Keilrahmen und 1000 Hasen gehören in den Kontext von größeren Werkkomplexen, die der Künstler am Anfang seiner künstlerischen Karriere schuf.

Der Keilrahmen, 1968/1989 verfolgt die Frage, wie viel Reduktion möglich ist, ohne das Bildliche als solches aufzulösen: Bei diesem Werk ist nur noch das Skelett eines Bildes, der nackte Keilrahmen, übrig; dieser rahmt eine weiße Fläche, setzt den Fokus auf die leere, weiße Wand dahinter. Das, was üblicherweise hinter der Leinwand, also vom Bild verdeckt wäre, wird hier Imaginationsfläche.

In seiner Akademiezeit im Jahr 1968 schuf Imi Knoebel sein Schlüsselwerk Raum 19, eine Installation bestehend aus unterschiedlichen Einzelteilen aus Holz oder Hartfaser, die gestapelt, geschichtet oder eng zueinander gestellt werden. In der Arbeit fasste er sein bisheriges Formenvokabular zusammen, auf das er bis heute zurückgreift.

Der Keilrahmen war ein Element der Installation Raum 19 und wurde später als Multiple neu aufgelegt. Auch mit der Edition 1000 Hasen, 1983/2021 greift Imi Knoebel auf seine künstlerischen Anfänge und die Studienzeit bei Joseph Beuys zurück. Ursprünglich war der Hase ein gefundenes Stück Eisenblech, das er in sein Werkkomplex Eigentum Himmelreich, 1983 integrierte, wie beiläufig im Raum installierte, und dabei vielleicht Bezug auf eine Aufforderung Beuys nahm, die Taube als Friedenssymbol durch den Hasen zu ersetzen. „Wir wollten einmal […] die Friedenstaube ablösen durch ein neues aktuelles Friedenssymbol. Wir werden also hiermit den Hasen zum Friedenssymbol machen […] Ich glaube er ist ein heiteres Tier, das die menschliche Seele anspricht und jedes Kind kennt.“ (Galerie Lethert). Hier ist er als Neuauflage in Kupfer zu sehen, bei der das Material deutlich Spuren seiner Umgebung und des Handlings aufnimmt.

A(n) (in-)famous Lady – Grace Kelly and other Portraits

Die Werkserie Portrait kennzeichnet eine strenge und gleichbleibende Strukturierung der Bildfläche in fünf Farbfelder. Dabei wird das zentrale, größte Farbfeld rundherum von schmaleren Farbstreifen umschlossen. Dabei variieren nicht nur die Farben, sondern auch die Breite der Streifen und das Material. Die Bilder suggerieren Architektonisches wie eine Tür, ein Fenster, eine Fassade, aber auch eine streng schematisierte Darstellung eines Gesichts. Viele seiner als Portraits betitelten Werke tragen Frauennamen. Durch die Verbindung des strengen Formschemas mit unterschiedlichen Farbkombinationen, die leuchtende Kontraste wie subtile Nuancen einschließen, wird dem Einzelbild Individualität verliehen. In der Ausstellung ist die objekthaften Malerei auf Holz Ladies, 1990/1998 zu sehen, im Eingangsbereich ist eine fünfteilige Serie auf Papier ohne Titel, 2000 dauerhaft installiert.

Ein großes Konvolut an Portraits hat Imi Knoebel nach der US-amerikanischen Schauspielerin und späteren Prinzessin Grace Kelly benannt. Auch das hier gezeigte Wandobjekt zeigt eine Postkarte der Schauspielerin, die von einem Kupferrohr umrahmt wird. Bekannt vor allem für ihre Rollen in den Hitchcock-Filmen prägte Grace Kelly das Bild von der schönen Blonden, galt als Stilikone und stand aufgrund ihrer verschiedenen, sich teilweise widersprechenden Zuschreibungen als Schauspielerin, Monarchin und Idealbild immer wieder in der Öffentlichkeit. Diese verschiedenen Facetten mögen Imi Knoebel vermutlich auch zu dieser Arbeit bewegt haben: Die Postkarte von Grace Kelly wird von dem Kupferrohr umrahmt wie eine Kette oder auch ein Heiligenschein? Das Objekt besticht durch seine besondere Farbigkeit, einerseits das Grün, Weiß und Rot der Postkarte wie auch der warme Kupferton des Rohrs. In seinen Portrait-Arbeiten geht es Knoebel jedoch nicht um die Abbildung realer Personen, sondern um die übergeordnete Idee der Bildnismalerei.